小学生の息子は、小麦・乳製品・ゴマ・ナッツ類のマルチアレルギー。学校給食では、「一部代替弁当」「全部弁当」などのアレルギー対応を織り交ぜながら、食べられるメニューだけを給食で頂いています。

乳アレルギーがあると、給食飲料として出る「牛乳」は、年間通して提供停止となりますが…

今回は、給食で配られる「パック牛乳」に関する実情をまとめました。

乳アレルギーなら牛乳提供は年間停止だが…

息子の乳アレルギーレベルは、微量でもアナフィラキシー症状が出る「重度」。小学校給食では、年間通じて「牛乳の提供停止」のアレルギー対応をとっています。

でも、コンタミネーションやパッケージ未開封の商品については、「アレルギー対応不要」という判断をしています。

だから息子は、小学校の給食当番が回ってくると、乳アレルギーでも「パック牛乳」の配布を担当することがあります。

パック牛乳は、自分の机には配らなくても他の全員には配布しているし、息子が給食当番じゃない日は、息子以外のクラスメイトに配られます。

ここで注目したいのは、息子以外のクラスメイトは、同じ教室の中しかも隣接する席で、パック牛乳を開封して飲んでいる、という状況です。

クラスメイトが牛乳をこぼしたり、飲んでいる途中で飛び散ったり。そういうヒヤリハットは、むしろ有り得ると考えて、予め担任の先生と「そんな時どうする?」の話をしておくと良いと思います。

息子の場合は、「本人が直接触らなければ、深刻ではない」「触った場合は、ただちに洗う」という方針について、個人面談の時に話しました。

「牛乳パックを開く作業」って何?

私が驚いたのは、『牛乳パックを開く作業について』というお手紙を頂いた時でした。

※厳密には、手紙の真意が分からず、「実際にどんな作業なのか?」「具体的に何をするのか?」について、担任の先生に直接聞いた時に、全てを理解して驚いた図。

その『牛乳パックを開く作業について』のお手紙は、息子ではなくクラスの他の生徒さんが、牛乳パックを開く作業をどこでするか、場所を問う内容でした。

みんな牛乳パックを開いてバケツに投函する時、どこの場所で作業するか、選択肢から選ぶというもの。

「班で牛乳パックを開く」「先生の席で牛乳をパックを開く」という2択しかなくて、それぞれの場面が正しくイメージできませんでした。

牛乳が付着した牛乳パックを息子が直接触らないのであれば、他の子がどこで牛乳パックを開いても、どっちでも良いよ。わざわざ場所を変えるような迷惑をかけたくないし、息子には「皆が牛乳パックを開く時に、近付かない」と教えればいいだけだし。

始めは、そう思いました。

「牛乳パックを開く作業」とは、具体的にどんな作業なのか、担任の先生に聞きました。

「本人が直接触らないように離れますので、みんなの牛乳パックを開く場所はどちらでも構いません。バケツの置き場を決めてもらえば、そこから離れますので。」と添えて伝えました。

すると、先生から、驚きの回答が。

「班で牛乳パックを開く」という場合、自分の席で牛乳パックをビリビリ手で破るイメージです。それだと、牛乳パックの内側に付いた牛乳が、机上や周囲に飛び散ります。教室の前の方に大きなバケツを用意して、そこに来てもらってから開く(破く)という方法もあります。それが「先生の席で牛乳パックを開く」という選択肢です。

なんと、「牛乳パックを開く作業」というのは、

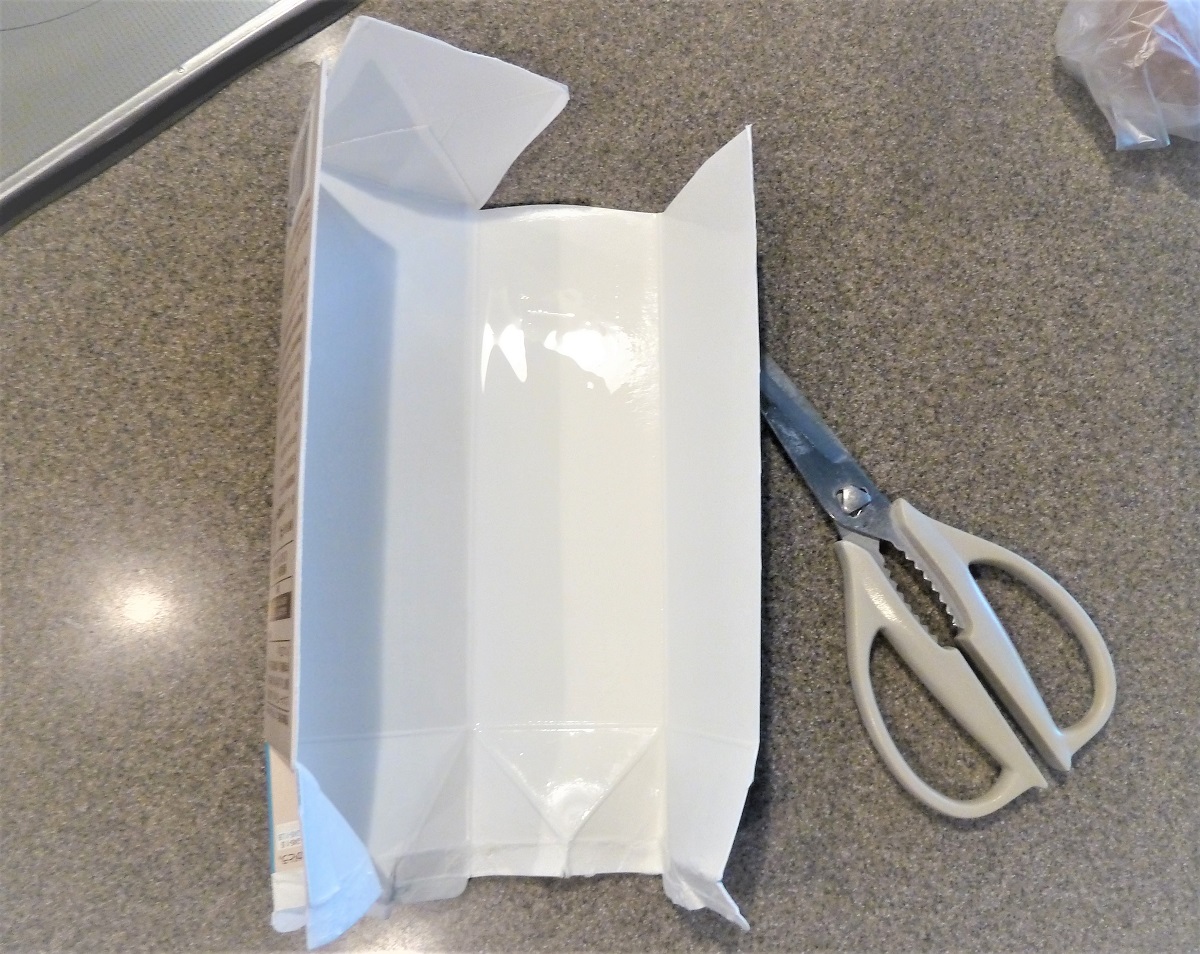

順番にバケツに行く → 水で軽くすすぐ → ハサミで切り開く …という作業ではなく、

飲み終わった後、内側に牛乳が付着した状態で、手でビリビリ破いて開く → バケツに入れる …という作業でした。

乳アレルギーなら油断禁物!…なのは、むしろ給食後だった

給食飲料である「パック牛乳」は、周囲のクラスメイトが各々自由なタイミングで、給食時間中に飲みます。

この”給食中”の様子は容易に想像できるので、息子本人には「他の皆は牛乳を飲む」という事実や、「誰かがこぼした牛乳に触れないように」という注意喚起など、事前に伝えることができました。

だけど、”給食が終わった後”に、飲食中よりも「牛乳が飛び散るリスクあり」の作業があるとは!

「牛乳パックを開く作業」が実際にどんな作業なのか、先生に教えてもらって判明した後は、「先生の席で牛乳パックを開く」という選択肢で即決でした。

今回は、「給食」という、最も食物アレルギーについて注視する時間帯のことだったので、取りこぼすことなく確認できました。

学校生活では、想定外のところで、該当アレルゲンが関わっていることもあるので油断せず、イメージができない活動は事実確認して行きたいと思います。