食物アレルギーがある息子が、小学校に入学してすぐに、学校側で息子専用の「食物アレルギー緊急時マニュアル」を作成してくれました。

これは、学校側のアレルギー対応として、私にとっては想定外でしたが、とても有難い神対応でした。

学校生活で「何かあった時の対応手順」が、人に依存した知識ではなく、マニュアル化されている事は、保護者にとっては安心材料です。

今回は、その「息子専用!食物アレルギー緊急時マニュアル」の作成に至った経緯と内容などについて、事例としてご紹介します。

食物アレルギー関連の入学書類では、自作の手順書を添付&提出した

食物アレルギー対応に関する入学書類の提出では、私は自分で「内服薬やエピペンを使用するタイミング」を表した用紙を準備して、別紙として添付しました。

「問診票」や「与薬依頼書」などの書類には、「アレルギーを起こした場合の対応」や「与薬が必要な時の状況」「与薬が必要な時の使用方法」を書く欄があるからです。

1つのアレルゲンに対してだって、アレルギー症状は人によって千差万別。

息子は小学校の入学時点で、小麦・乳・ゴマ・クルミ・カシューナッツのマルチアレルギー。

どのアレルゲンをどれくらい摂取したか、摂取量によってもアレルギー症状が異なる上、息子の体調によっても症状の強弱が変わります。

これは、「対応」「状況」「使用方法」などの記入枠に書き切れるような表現ではない…。

ということで、私が常時「カラー印刷」して持ち歩いている、「食物アレルギー緊急時マニュアル」から「症状チェックシート」を抜粋して、『別紙』として提出しました。

別紙参照を前提に書くと、以下のような感じで記入できます。

別紙「症状チェックシート」参照;

・緊急性の高い症状が1つでも当てはまる場合は、直ちにエピペンを使用

・救急要請検討の症状が当てはまる場合は、内服薬を飲ませ、エピペンを準備

・軽度の皮膚症状、もしくは注意深い経過観察が必要な症状の場合は、内服薬を飲ませ、経過観察

主治医→養護教諭へ指導!息子専用「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」を作成することに

アレルギー関連書類の提出が完了し、アレルギー面談が終わり、休校からの学校再開と給食開始を待っていた自宅待機中に、養護教諭(保健の先生)から電話がかかってきました。

〇〇病院の〇〇先生(←息子のアレルギー主治医)から指導を受け、食物アレルギー緊急時対応マニュアルを作成することになりました。

小学校・養護教諭より

完成したら確認して頂き、変更点などを朱書きで記入お願いします。

学校側が、息子のアレルギー関連書類を見て、内容や緊急搬送先の確認のために主治医に連絡をとったのか、主治医から管轄小学校全体への指導として連絡が来たのか…

指導を受けた経緯は定かではありませんが、養護教諭が主治医から「食物アレルギー緊急時対応マニュアルを作成するように」指導があったそう。

この時は、どんなフォーマットで仕上がるのか、マニュアルのイメージは分かりませんでした。

東京都の「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」をベースに作成!

息子専用の「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」は、東京都のマニュアルの「症状チェックシート」ページがベースに作られていました。

「エピペンの使い方」や「アレルギー関連書類の提出」ブログ記事など、私があちこちでお勧めしている、私がカラー印刷で持ち歩いている、あのマニュアルです。

「手作り」まで行かなくても、カラー印刷しておくことは、有事の際の備えとして推奨します!

息子専用!食物アレルギー緊急時対応マニュアルの内容とは?

学校側が作成してくれた「息子専用・食物アレルギー緊急時対応マニュアル」は、いくつか些末系のミスを朱書きで訂正後に、完成しました。

◆タイトル:

食物アレルギー緊急時マニュアル

◆基本情報としての項目:

現在の学年とクラス(6年間使用を想定)

氏名、よみがな

生年月日

住所

該当アレルゲン(赤色枠で目立つように)

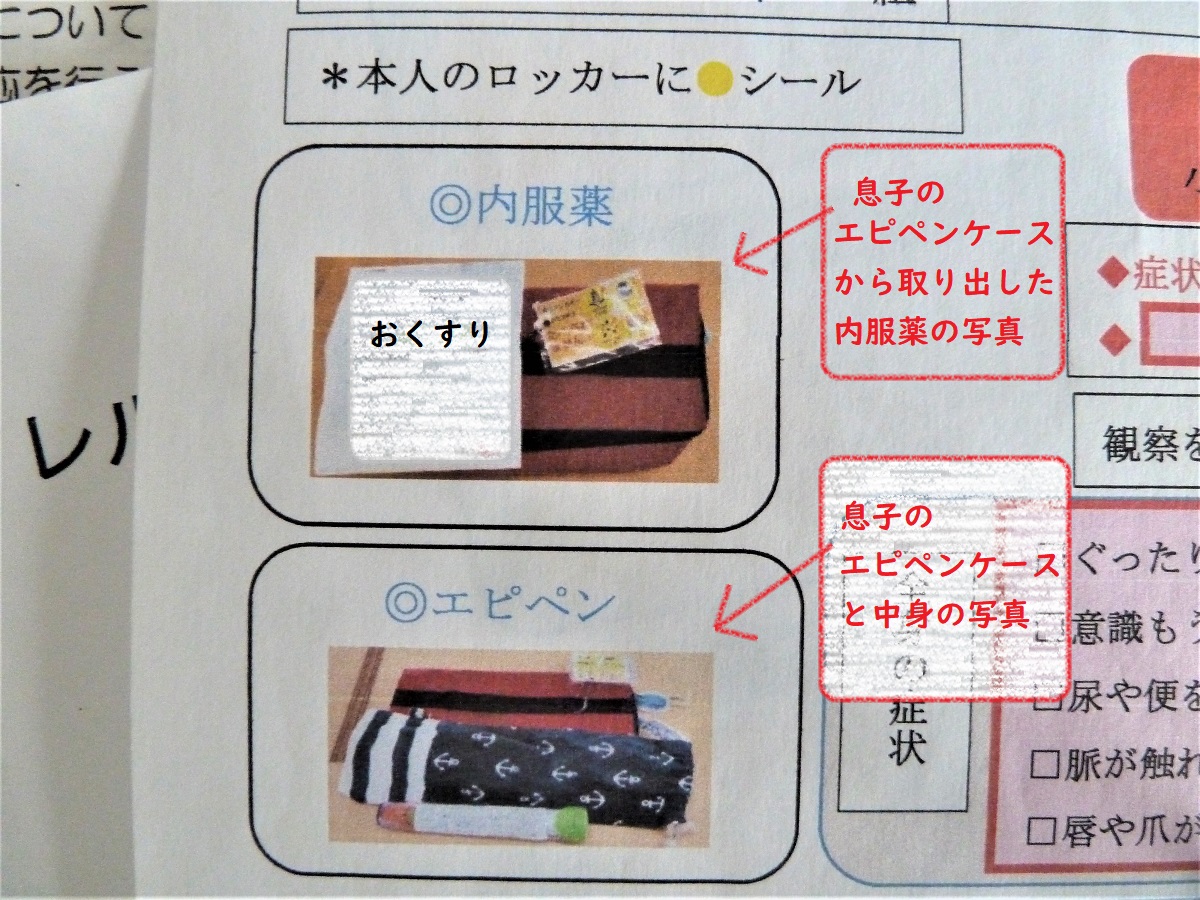

本人の「内服薬」の写真 ※エピペンポーチから取り出して撮影

本人の「エピペン」の写真 ※エピペンケースと共に撮影

保護者の連絡先(父、母)

搬送先の医療機関、連絡先

主治医名

診察券番号

◆症状チェックや対応内容としての項目:

・全身・呼吸器・消化器・顔面・皮膚などの症状を観察するための症状チェックシート

※東京都「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」の「症状チェックシート」ページご参照

・症状ごとの対応内容

・安静を保つ体位(カラーイラスト付き)

◆別紙として:

エピペンの使い方(カラー写真付き)

食物アレルギー緊急時対応マニュアルの保管場所@小学校

完成した「息子専用・食物アレルギー緊急時対応マニュアル」は、教室・職員室・保健室の3箇所で保管することになりました。

息子のエピペンポーチは、ランドセルに入っています。

※エピペンと内服薬は、エピペンポーチに入っている。

登校してから下校するまで、ランドセルはロッカーに置いてあるため、息子のロッカーには目印の「黄色いシール」を貼ることになりました。

私にとって、このマニュアルの存在は、かなり心の安定剤となりました。

引継ぎや運用方法の見直しも忘れずに!

学校給食のアレルギー対応の準備が整い、代替弁当にも慣れてきた頃…、ある情報が入りました。

なんと、このマニュアルの作成を主導してくれた養護教諭が、産休休暇に入るということが判明しました。

お祝いのメッセージに加え、食物アレルギー緊急時対応マニュアルに関する「引継ぎ」について心配している旨を伝えました。

「後任の方にきちんと引き継ぐ」という回答を頂き、一安心。

公立学校では教諭の異動は付き物だし、先生方の休暇・退職もあるかもしれません。

食物アレルギー対応が必要な子供は少数派だからこそ、必要な情報の引継ぎには注視したいですね。

また、学年が上がる時には、ロッカーの場所も担任の先生も変わります。

食物アレルギーの”目印のシール”やマニュアルの保管場所など、運用方法が微妙に変わる可能性があります。

運用方法の見直し&引継ぎも忘れずに!

コメントを残す