息子の本棚は、幼い頃から独特です。まだ字が読めず、読み聞かせをしている年齢の頃から、写真集や図鑑が並んでいました。

息子の特性を理解すればするほど、図鑑を好む理由や図鑑の利用方法が見えてきました。

今回は、息子が絵本より好んだ図鑑についてご紹介。図鑑の使い方・遊び方・選び方などをまとめました。

発達が気になる子・発達凸凹な子の本棚は図鑑だらけ

息子は、好みの偏りやこだわりが強く、読み物で言えば、小さい頃から写真集や図鑑が大好きでした。

4歳の時、幼児教育支援センターで息子の特徴を告げると「発達に凹凸がある」と指摘され、5歳から療育に通うためにASD(自閉症スペクトラム、いわゆる発達障害の1つ)の診断をもらいました。

幼少の頃から「発達が気になる子」に当てはまったわけですが、そんな息子の本棚は図鑑だらけ。絵本よりも写真集や図鑑、特に図鑑が目立ちました。

本棚に絵本もありますが、それはお下がりで頂いた本か、私や夫が勝手に買って置いた本ばかり。息子が自分で選んで買った本や欲しがる本は、いつも図鑑か写真が多い解説書のような本です。

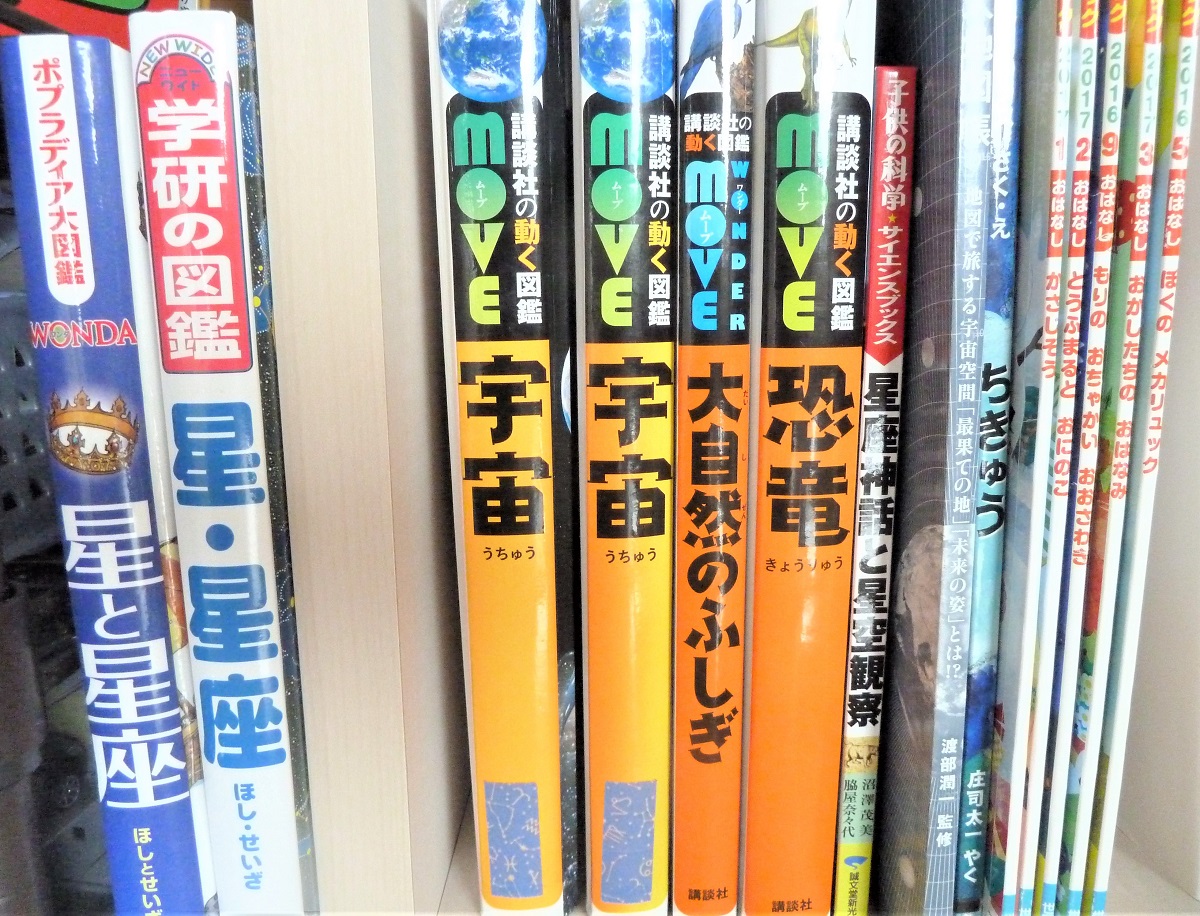

その図鑑もカテゴリが偏っていて、人間や生活に関する分野よりも、植物や自然に関するものが多いです。保育園時代は、野菜・きのこ・どんぐり・宇宙・星座などの分野が中心でした。

偏った好み・強いこだわり・視覚優位…なASD児は図鑑好き?

のちに「育てにくい子」「発達凸凹」「発達障害」「ASD」「自閉症スペクトラム」というキーワードで情報を読み漁り、そういう「発達が気になる子」の特性について詳しくなると、絵本より図鑑を好む理由が分かった気がします。

それは、視覚優位だから絵より写真にのめり込むとか、あらすじに沿って読まされるのを嫌がるとか、話の内容より絵の配置・背景描写・ページ番号に着目しちゃうとか…色々あります。

そこで、実際にあった幼い息子との図鑑生活を振り返ってみたいと思います。

こだわり?安心?ずっと同じ図鑑を読み続ける

本棚には沢山の図鑑が並んでいますが、息子の図鑑の読み方は、好奇心旺盛に色々な種類を見るわけではありません。何日もずっと毎日毎回、同じ図鑑を読み続けていました。

保育園から帰って来ては図鑑を開く。夕食後に図鑑を開く。お風呂から出て寝る前まで図鑑を開く。この時、いつも同じ図鑑を開いていました。

朝は「宇宙」を見たから夕方は「星と星座」で夜は「大自然のふしぎ」とかではなく、朝も「宇宙」昼も「宇宙」夜も「宇宙」の同じ図鑑を見るという具合です。

今日も「宇宙」明日も「宇宙」明後日も「宇宙」という感じで、暫く数週間くらい同じ図鑑を読み続けます。

そのため、愛読する連続期間が長い図鑑はすぐボロボロになり、2冊目を買った図鑑(出版日違いで同じ図鑑)もあります。

好みの偏り、強いこだわりが長く続いた「宇宙」カテゴリーは、出版社違いで同類の図鑑を何冊も持っているし、写真集や解説書の類を合わせるとスゴイ数になります。

息子の図鑑の読み方は、気になる何かを調べるというよりも、今こだわっているモノの細部を毎日見続けるという感じでした。

脳内を占めている何かについて、写真を見て視覚に入れて、それが何なのか説明してもらうことが、安心や満足感に繋がっているようでした。

同じ解説でも絵より写真を好み、視覚で探求できる図鑑が好き

写真と一緒に説明文がある図鑑の場合、字(説明文)よりも写真を眺めている時間が多かったです。

類似の図鑑で同じような解説ページでも、絵ではなく写真が掲載されている本を好みました。写真は、何がどうなっているのか真実が良く分かる写真を好みました。

逆に言うと、子供向けに可愛らしく書かれた絵(イラスト)は好まず、絵を批判していました。子供向けのイラストを見ると「なんで虫が靴をはいているの?」「ここに本当は口なんてないよ」等、その絵が現実と違う部分について指摘していました。

私としても、そういう批評に対して説明や反論するのは大変だし、余計な「突っ込みどころ」がない写真が掲載されている図鑑の方が、読むには楽でした。息子の質問攻めに応じるには、事実だけを適確に伝えてくれる”写真”の方が、答えるのもスムーズでした。

本人にとっても、本当は存在しない蝶ネクタイや長靴を身に付けた虫(=絵)よりも、毛虫の毛1本1本や虫の複眼まで細かく見える写真の方が、興味深く魅力的なようでした。

息子は、虫の足の本数や色などの「絵でも分かる簡単な特徴」よりも、虫の複眼の拡大写真や寄生する虫がいる証拠写真などの「顕微鏡写真や決定的瞬間写真で分かる事実」を知りたがりました。

ずっと眺めて知りたいことが分かる。視覚で探求している感じでした。

他人が設定したストーリーに付き合うのが苦手?見たいページだけ好きな順番で読む

息子に絵本を読み聞かせる場合、短いストーリーでさえ最後までスムーズに読み聞かせるのは難しいです。

良い場面なのに、物語の途中で飽きた仕草(言動)することが多く、ストーリーを外れて絵自体を批評したり、紙のシワや汚れなど些細なことを指摘したり、関係ない歌を歌いだしたりします。「はい、もうおしまい!」と言って、私の手を操作して本を閉じさせようとすることもありました。

絵本が苦手な理由は1つではなく、物語の先行きが可愛そう・悲しい・怖いものだと察知すると、その先を読むのを嫌がるという、情緒面の理由もあります。そういう「先を読めない」気持ちを誤魔化すために、物語の途中でふざけたり歌ったりする一面もあります。

だけど基本的には、内容がどうこうよりも、予め物語が設定されている絵本の世界に入るのを嫌がっています。

息子は、他人が設定したシナリオやストーリーに付き合うのは苦手で、自分が設定したシナリオやストーリーに人を付き合わせるのを好みます。

だから図鑑は持ってこい。始まりも終わりも、読む順番もストーリーも、何でも自分で決められるのでストレス・レス。

図鑑の使い方は、見たいページだけ好きな順番で読む、という方法でした。

まずはページ数で指定!「図鑑の時間」こだわり行動の対処法

息子は不安が強いので「いつもと同じ」ことや状況が好きな子です。行動や予定がパターン化しているとスムーズですが、逆にその行動パターンを崩すと、うまく次のステップ(行動)に移ることができません。

例えば寝る前に、寝かしつけ儀式として読み聞かせが習慣化すると、毎日絶対に続ける必要がありました。

息子にとって時間が遅い/早い・時間がある/無い、などの状況は重要ではなく、「寝る前に読む」という行動パターンが大事でした。

「今日は読まない」と言って、いつものスケジュールを急に変更すれば癇癪を起こすし、「早く寝なさい」と言って行動を急かせばプチパニックで、寝るどころではなくなり事態は悪化します。

1分でも1ページでも良いから、いつも同じタイミングで同じことをした方がスムーズで、習慣化した方が私も楽でした。本人も自分の行動パターンに沿って動いた方が、安心(情緒が安定)していました。

毎日、同じ時間帯(同じタイミング)で「図鑑の時間」をキープする時、困るのは時間がない時です。

時間がないからと言って、息子の「図鑑を読む時間」を奪うと癇癪パニックが起こり、余計に次の行動に移せないし、余計に時間がかかります。

だから、息子の行動パターンから「図鑑の時間」を外すのではなく、「図鑑の時間」をいかに短くするかがポイントでした。

しかも、ASDの特徴として予定の変更や想定外の出来事が苦手であることが多いのですが、息子も典型。次のページも読むと思っていたのに突然「ここでおしまい」と言われたり、もっと読むと思っていたのに突然「あと1ページね」と区切られると癇癪を起こすタイプです。

図鑑を読む前に、今回は「どれくらい読むのか」という具体的な「量」を示す必要があります。

必ず読み始める前に「読む量」を決めます。

時間がない時は、「2ページだけね」と言ってページ数を指定しました。

そして、まだ読み足りなくても、少し時間が余っても、最初に約束したページ数を読んだら、絶対に終了。図鑑にはストーリーとしての「おしまい」がないので、ダラダラと要望に引きずられて息子が誤学習しないためにも、最初に決めたページを読んだら絶対に終了。

これを繰り返すと、「最初に決めたページを読んでもらう」というのが行動パターン化するので、スムーズに「図鑑の時間」をキープできるようになりました。

この「図鑑の時間」こだわりの行動パターン。成長と共に、終了のルールが「予め決めたページ数」だけでなく、見たい生き物・調べたいこと…など事前指定の幅が広がり、読む範囲を決めやすくなりました。

夜は「寝かしつけ絵本」ではなく「寝かしつけ図鑑」

日中に読む「好きな本」は図鑑なのに、夜の寝かしつけだけ絵本を読むのは難しいです。

分厚い図鑑はベッドで寝ながら持って読むのが大変ですが、「寝かしつけ絵本」ではなく「寝かしつけ図鑑」という状態でした。

つまり、毎日の「寝かしつけ」さえ、絵本より図鑑を使いました。

就寝時間が遅くなって何も読まずに今すぐ寝てほしい夜でも、いつもと同じ「寝かしつけ図鑑」の時間を組み込んでいました。

絵本ではなく…図鑑で「読み聞かせ」する方法

「寝かしつけ」に図鑑を使うということは、普段の「読み聞かせ」も絵本ではなく図鑑を使うことが想像できますが、図鑑の読み聞かせ方法は想像できますか?

私は何年も息子に図鑑を読み聞かせしてきて、だんだんコツを得てきました。

私が習得した「図鑑の読み聞かせ方法」は、名前を読み、特徴を要約して読み上げ、ちょっと感想を添えるというやり方です。

例えば、幼虫図鑑で「アサギマダラ」のページを読む場合:

アサギマダラ。

日本全土にいます。

幼虫は、黒い体に、白と黄色のもようがあります。

うわぁ!毒がありそうな色です。

という感じです。

絵本の読み聞かせでは、子供が話に飽きたり先走って結果を知りたがったりすると、文章やセリフを読み切れず、良い場面で中断することがしょっちゅうありました。

図鑑の読み聞かせでは、子供が読みたい場所だけ上記のように読むので、どこのページからでもスタートできるし、どの場面でも終了することができます。

慣れると「読み聞かせ」は、聞き手の状態や読み手の実力に左右される絵本より、聞き手が知りたいことを淡々と述べていく図鑑の方が簡単でした。

絵本に勝る!?図鑑の遊び方

このように、我が家では、読み聞かせや寝かしつけも図鑑を使うほど、図鑑は身近で「図鑑生活」という感じでした。更に保育園時代は、普段の「遊び」まで図鑑を使っていました。

図鑑で「遊ぶ」というイメージが沸かないかもしれませんが、息子の場合はまさに「見る・読む」だけでなく「遊ぶ」という感じでした。

図鑑1冊でも、遊びの幅が本当に広いので、子供が楽しめる遊び方が見つかると良いですね。息子の図鑑遊びをいくつかご紹介します。

図鑑の刷新ページや誤字で「間違い探し」遊び

厚さ2cm以上ある大きな図鑑は、増版やリニューアルによって写真やページが差し替えされることがあります。

息子は細部や違いに敏感で、よく気が付く子です。買い直した同じ図鑑で、使われている写真が変わっていたり、刷新されたページがあったりすると、その違いにすぐ気が付きました。

また、違う図鑑なのに、同じ写真が使用されていることがあります。両者を同時に照らし合わせているわけじゃないのに、息子は「あっちの図鑑と同じ写真だ!」とすぐに気が付きました。

誤字やルビの間違い等にもよく気が付き、出版社に連絡(報告)してお礼のメールを頂いたこともあります。

このような特性から、

・同じ図鑑の旧版と新版を見比べる

・違う図鑑で同じテーマのページで、どの写真を使っているのか見る

・違う図鑑で同じテーマのページで、間違い探しをする

etc…

という図鑑遊びをしていました。

もしも戦ったら「どちらが強いか分析」遊び

図鑑のページを適当に開き、2つの生き物を選びます。もしも2つの生き物が戦ったら、どちらが強いか、理由を添えて語る遊び。

理由を言わないと納得しないため、「棘に毒があるから」「毒の色に見えるから」等、想像でも良いので自分なりの理由を言わなければいけない、暗黙のルールがありました。

問題は、対象が生き物じゃない時です。野菜とか惑星とか。例えば「大根とにんじん、どっちが強いと思う?」の質問に理由を付けて答えるので、けっこう難しい遊びでした。

「○○ランキング作り」遊び

大きさランキング、強いランキング、気持ち悪いランキングなど、思い立つがままにランキングを作る遊び。

全長が載っている生き物の場合は、先に息子が答えを把握してから「どっちが大きいと思う?」とクイズを出されるので、予想で回答しているうちにランキングが仕上がることもありました。

手作りやガチャガチャのマスコット類で「ページ探し」遊び

息子はこだわりが強くて、1つの何かに固執する生活でした。例えばそれが「宇宙」の時は、街中でやるガチャガチャ・買う図鑑・描く絵・着る洋服など全部「宇宙」。こだわり期間が長ければ長いほど、玩具箱はその関連アイテムで溢れます。

だから「てんとう虫」に固執した時は、描く絵はいつもてんとう虫で、最後に切り抜いてマスコット化して遊びました。

これが「図鑑遊び」にどうして関連するかと言うと、そのマスコット化したアイテムと同じものを図鑑の中から探す遊びに繋がります。

写真と同じ虫の絵(の切り抜き)を持っている時は、図鑑の写真と重ね合わせて、見比べたりしていました。

今の自分が気に入っているマスコットやアイテムが、図鑑のどこに掲載されているか「ページを探す」遊び。自分のアイテムと図鑑の写真を見比べる遊びです。

図鑑遊びの王道!「クイズ」「ナゾナゾ」遊び

図鑑の内容を元に、クイズやナゾナゾを出し合う遊び。図鑑で得られる知識をそのまま使うので、図鑑遊びの王道かもしれません。

例えば、幼虫や昆虫の図鑑では、卵→幼虫→成虫の組み合わせを覚えて、「この蝶の卵はどれでしょうか?」などのナゾナゾを出し合いました。

文字を隠して、写真だけ見えるようにして「これは何と言うキノコでしょうか?」など、いくらでもクイズを作れます。

自分でリアル・ストーリーを作って「絵本仕立て」遊び

息子とのユニークな図鑑遊びとしては、図鑑を使ってリアルな成長ストーリーを自由に語り、絵本のように見せかけて読む「絵本仕立て」遊び。

例えば「幼虫図鑑」を使って、人気絵本『はらぺこあおむし』に似たストーリーを読み上げるところを想像すると、イメージしやすいかもしれません。

動物や植物などの「一生」が分かりやすい生物の図鑑の場合、ストーリー仕立てにして読むのは比較的簡単ですが、惑星やブラックホールなど今でも謎が残る分野は難しいです。

図鑑の選び方・図鑑好きな子にお勧めの本

最後に、図鑑好きな子にお勧めの「本」をご紹介します。

図鑑好きな子が図鑑を読んで何が悪い!?と思う一方で、幼少期に絵本ではなく図鑑ばかり読んでいることに、親としては心配もありました。

そんな背景と共に、図鑑好きな子が気に入ってくれた書籍をピックアップしたいと思います。

ストーリー性のある「図鑑っぽい本」を探そう!

図鑑は知識になるし、実際に見たことがない物を写真で見れるし、日常では使わない単語を覚えることもできます。図鑑にはメリットがたくさんありますが、興味や知識が偏ることが心配でした。絵本を読まず図鑑ばかり見て、感情面の発達に影響しないか不安でした。

息子が保育園で「先生が言っていることを理解していない」と指摘された時、絵本で文章を聞き取る訓練がもっと必要なのではないかと悩みました。

だから、絵本の世界で、登場人物が置かれた状況・登場人物の気持ち・行動がもたらす結果などに触れて、状況の理解力や感情表現力を付けたいと思いました。

そうかと言って、図鑑好きな子に「図鑑以外の絵本を読め」と言っても、読むわけない…。

そこで、図鑑好きな息子が気に入りそうな、ストーリー性のある「図鑑っぽい本」を色々探しました。

これは良い!と思ったお勧め本をご紹介します。

「読める図鑑」として活用できる『体験型読み聞かせブック』

図鑑好きの子供は「なぜ?」「どうして?」という気持ちが強くて、理科系や科学実験系の本も好みますよね。理科系の子供ウケが良い本を探していた時に、『体験型読み聞かせブック』というシリーズを知りました。

『理科好きな子に育つ ふしぎのお話365』を見た時、これは図鑑好きな子への「読み聞かせ」に使える!と思いました。

1つのテーマを説明している感じは図鑑に似ているのですが、普通の図鑑と違うのは、そのまま「読まれるための文章」が載っているということです。

絵や写真に説明文が添えられているのではなく、文章を中心に構成されていて、まさに「読める図鑑」という感じ。読む側が「読み聞かせ」しやすいです。

残念ながら息子の場合、親が読みやすい図鑑ではなく自分の「お気に入りの図鑑」を読んでもらい気持ちが強く、絵より写真を好むため、この便利な『読み聞かせブック』を読み聞かせ図鑑・寝かしつけ図鑑として定着しませんでしたが…。

写真や図鑑の種類に強いこだわりが無い子なら、「読み聞かせ図鑑」代わりにとてもお勧めです。

※挿絵や図は、写真ではなく絵が中心です。

ストーリー性ある図鑑で感情も学ぶ!『ふしぎいっぱい写真図鑑』『自然きらきら』

病院の待合室の本棚に、図鑑好きの息子が食いついた絵本がありました。それが、写真絵本と呼ばれる児童書です。

『ふしぎいっぱい写真絵本』は、ポプラ社が自然科学の分野で出版しているシリーズ本です。場面の描写が絵ではなく全て写真なので、図鑑を見ているような感覚で、物語の世界に入れます。

ストーリーが創作ではなく生物や植物の生態に基づいた事実なので、図鑑好きの子が無理なく最後まで読めました。

偕成社の『自然きらきら』というシリーズは、主人公の生き物たちが過ごす様子は写真で、気持ちやセリフは文章で書かれています。

「ザリガニちょっきん」「あおむしくん」「ちびっこかたつむり」などは、図鑑好きな息子も夢中。図鑑を見る感覚で読んでくれました!かなりお勧めです。

写真のような絵、学びのあるストーリー『かがくのとも』

『かがくのとも』は、福音感書店の定期購読シリーズ・月刊本です。子供たちの身の回りのことがテーマなので、生物・植物・自然のカテゴリーに限らないのですが、図鑑好きな子が興味ある分野が多いです。

1冊が薄くて子供でも読みやすいです。分厚い図鑑を買う前に、子供の興味ある分野を確認するのにも役立ちます。

そして、有名な絵本作家が挿絵を入れるタイプと、写真が使用されているタイプがあります。挿絵と言っても、写真そっくりな素晴らしい絵が描かれている本があって、これには写真を好む息子も感心しながら魅入っていました。

「かがくのとも」は月刊本が傑作集としてハードカバーになり、単品で販売されているため、定期購読しなくても1冊ずつ購入することができます。

月刊本の方はソフトカバーです。本来1冊単位では変えませんが、フリマアプリやネットオークションなどネット上に中古本がたくさん出回っていますよ。

感触や仕掛けを楽しむ『知育絵本』『しかけ絵本』

図鑑好きな子は、珍しい物や面白い仕掛けに興味を示すことが多いです。息子の場合は、その時点で自分が興味ある虫や植物が主人公、かつ何か面白い仕掛けがある絵本に少し興味を示しました。

例えば『かわいいてんとうむし』。

息子が一時期こだわって観察したり飼ったりした「てんとう虫」が、絵本の表紙に立体的に埋め込んであって、数を数えたりできるカワイイ知育絵本です。

こういう仕掛けのある知育本は、図鑑好きな子が気に入る要素があると思います。

「宇宙」に興味がある時は宇宙関連の仕掛け本を選ぶなど、子供の興味ある分野をベースに仕掛け絵本を探すのも良いと思います。

外出先に持ち歩くなら『ポケット図鑑』

好きな「絵本」を1冊だけ買ってあげると約束して、一緒に本屋さんに行った時、息子は『ポケット図鑑』を選びました。

図鑑ではなく絵本を買う予定だったのに、図鑑を選んだ息子。どうやら息子にとっての「図鑑」は大きくて分厚い、いつも読んでいる本であり、小さめで読みやすい本は「絵本」だと思っていると分かりました。

この時、息子が選んだのは『学研の図鑑ライブポケット「幼虫」』。ポケットサイズの図鑑です。

ポケット図鑑は、手持ちのカバンに入れやすく、持ち歩いても軽いので、待ち時間がある外出時に便利です。図鑑好きな子を連れて外出する時、出先の待ち時間で一緒に読んだりクイズを出したり、図鑑で時間をつぶすことができました。

図鑑好きな子が、楽しい図鑑生活を過ごせますように!