息子には複数の食物アレルギーがあり、学校給食では一部もしくは全部をお弁当で持参しています。

同じ日に「給食でもらうもの」と「お弁当で持参したもの」が混在することが多いのですが・・・。

今回は、お弁当で持参したメニューの”食べ方”に関することをまとめました。

「給食でもらうもの」は給食カードで解決

息子は、小麦・乳・ごま・ナッツ類の食物アレルギーがあります。

どれも比較的「重度」に該当するので、エピペンを携帯して通学し、学校給食では当然アレルギー対応が必要です。

給食の献立のうち、食べられるメニューは給食でもらい、食べられないメニューはお弁当を作って持参するのが日常となっています。(以下「代替弁当」)

同じ日に「給食でもらうもの」と「代替弁当」が混在するので、「給食でもらうもの」を明確にする工夫も必要で、これは『給食カード』で解決しました。

※上記リンク記事ご参照

今回はその逆で、「代替弁当」の中身や食べ方を明確にする工夫も必要だった!…というお話です。

どっちがどっち?容器が似ていて中身が分からない

子供の性格や特性による部分もあるのですが、我が家では慌ただしい朝、準備完了したはずの代替弁当(の蓋)をわざわざ開けて、1品1品の中身を息子に見せる…という場面が何度もありました。

代替弁当は、既に弁当袋やランチバッグに入れて、ランドセルに突っ込むか持って行くだけの状態にしてあるのに、後から起きてきた息子があれこれ気にして質問してくるからです。

「今日は何?」「中身は何?」「こっちは何?」

確かに、蓋を閉めたフードジャーとスープジャーが並んでいる姿は、どっちが主食(ご飯)でどっちが副菜(スープ)か分かりません。

特に小学1年生時代は、私が事前に説明してあっても教えた内容を忘れてしまい、当日朝になって不安になるという状況でした。

たとえ代替弁当の中身を忘れてしまっても、私がいなくても、息子一人で後から見た時に「中身が分かる」工夫が必要だなと思いました。

そのまま食べる?給食に乗せる?代替弁当の食べ方が分からない

「そのまま食べるの?」「もらったご飯に乗せるの?」

しかも、持参した代替弁当をどのように食べるのか?という、食べ方に関する問題も浮上。

例えば、カレーライスやどんぶり系のメニューは、ライスだけ給食でもらってルーや具だけ代替弁当で持参します。

一方でビビンバはライスと混ぜた状態で出ることが多いから、こっちも混ぜた状態で代替弁当を用意します。

代替弁当の”中華丼”をそのまま食べる日もあれば、代替弁当の”具だけ”を「給食でもらう白米」にかけて食べる日もありました。

なるほど、給食でもらうメニューを『給食カード』で明確にするだけでは足りず、代替弁当と組み合わせた時の「食べ方」が息子に分かるようにする必要があるな、と思いました。

代替弁当の「中身」をメニューラベルで示す

そこで、容器の蓋にメニューラベルを付けることにしました。

お弁当箱やフードジャーの蓋にマスキングテープを貼り、そこに中身(簡易メニュー名)を書きます。

文字が見えやすいように、黒の油性マジックを使用しています。

これなら、蓋を閉めた状態でも、容器の中に何が入っているのか分かるので安心。

息子が給食の準備をする時に、どの入れ物にご飯・おかず・スープ等それぞれが入っているのか分かることで、給食トレーの上に配置しやすくなりました。

本人も、わざわざランチバッグから取り出して確認しなくても「中身が書いてあるから、給食の時に分かる」と思うことができます。

クラスで一人だけアレルギー対応。心理的な不安もある中で、アレっ子に余計な心配はさせたくないですよね。

メニューラベルが1つの安心材料になりました。

あえて文字だけ!

学校給食で誤食事故を未然防止するため、給食でもらうメニューを示す「給食カード」は最も重要な情報の1つです。

絶対に間違うことが無いように、「給食カード」は文字だけではなく、教室の誰が見てもメニューを特定できるように、絵を描いて作っています。

息子がこの「給食カード」と混乱することなく明確に区別できるように、「メニューラベル」に絵は使わず、あえて文字だけで書いています。

代替弁当の「食べ方」をテープやカード類で示す

代替弁当の「食べ方」については、素直にそのまま「これをどうするのか?」分かるようにしました。

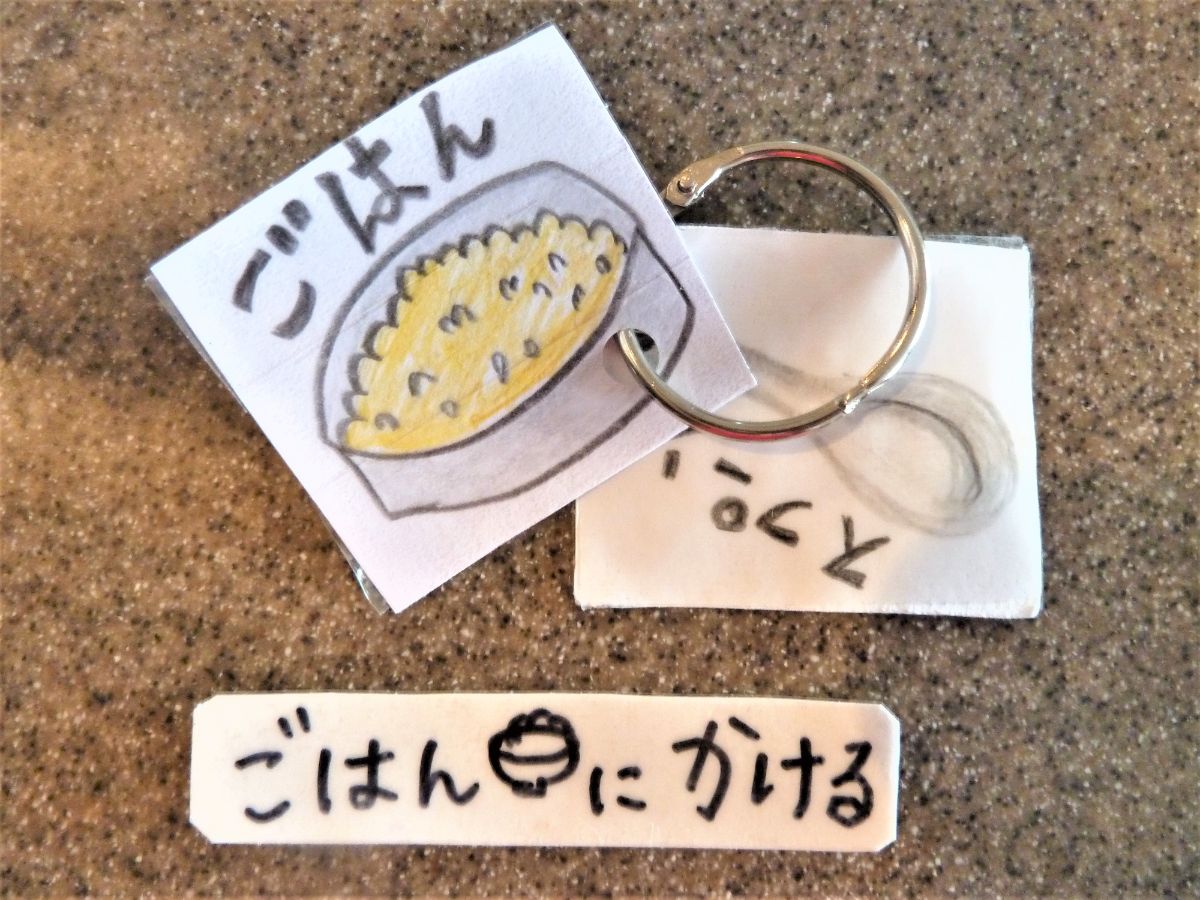

「ごはんにかける」「ごはんにのせる」「ごはんとまぜる」等、食べ方を文字で書いた小さなカードを作りました。

お弁当箱やフードジャーの容器の蓋に「食べ方カード」を貼ることで、息子への説明がだいぶ楽になりました。

「食べ方カード」は主食(米・パン)メニューで大活躍

「食べ方カード」は、主食メニューのために用意しておくと便利です。

ご飯の他にもパンのメニューでよく使います。

私は、「パンにはさむ」と書いた「食べ方カード」も作りました。

防水&貼って剥がせて再利用!「メニューラベル」「食べ方カード」の工夫

最初は、メニューラベル、食べ方カードの両方とも、白いマスキングテープで作っていました。

しかし、これだと毎回書く手間があり、マスキングテープも無駄になります。

そこで、よく使う「メニューラベル」と数種類しかない「食べ方カード」については、再利用可能な仕様に変更しました。

画用紙に文字を書き(マスキングテープを厚紙に貼ってもOK)、上からセロハンテープを使ってコーティングして、防水仕様にしました。

使う時は、セロハンテープやマスキングテープを輪っか状にして、両面テープのような状態を作ったら、それで蓋にくっつけます。

ラベルやカード自体の裏面がセロハンテープ類でコーティングされていれば、何度でも貼って剥がして再利用できて便利です。

代替弁当の「メニューラベル」と「食べ方カード」まとめ

こうして、代替弁当の蓋に「メニューラベル」と「食べ方カード」を貼付することで、中身や食べ方をシンプルに子供に伝わるようになりました。

私は代替弁当に、同じような容器やフードジャー(スープジャー)をサイズ違いで使うことが多いので、「メニューラベル」はとても役立っています。

「食べ方カード」は特に、カレーライス、ハヤシライス、マーボー丼、パンの日に大活躍します。

・ごはんにかける

・ごはんと混ぜる

・パンにはさむ

・そのままたべる

・スプーンをつかう

色画用紙に文字を印刷してからラミネート加工すると、とてもクオリティが高くなると思います!

・カレー

・スープ

・デザート

・フルーツポンチ

・(よく持参するおかず名)